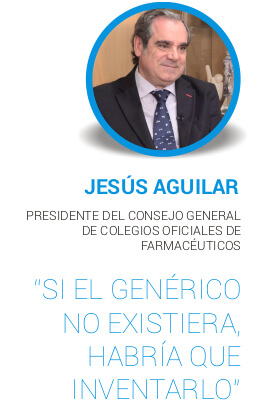

El edificio de la calle Villanueva donde tiene su sede el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos es moderno y discreto, y allí nos recibe Jesús Aguilar, su presidente, para esta entrevista con la acostumbrada cordialidad y preparado para hacer balance de dos décadas que han supuesto un cambio radical en nuestra manera de acercarnos al medicamento.

Desde su posición, ¿cómo cree que se podría mejorar la sostenibilidad del sistema de salud español?

Creo que es necesario dotar el resto de partidas del gasto sanitario de la misma eficiencia que el gasto público en medicamentos ambulatorios. Solo un dato para que se visualice la dureza económica que han tenido sobre las farmacias los ajustes económicos de los últimos años. La Farmacia Comunitaria, representando el 15% del gasto, ha asumido un 43% del ahorro al sistema sanitario en estos años de crisis, llegando a comprometer la viabilidad económica de muchas farmacias. Es necesario buscar la sostenibilidad en otras partidas y no solo sobre el gasto en medicamentos. Para hacernos una idea, en este último año, estando el gobierno en funciones, solo registró una medida y fue la entrada de nuevos precios de referencia, que supusieron un ahorro de 144 millones de euros. Por eso creo que a partir de aquí hay que buscar otras vías para que el resto de partidas del gasto sanitario sean eficientes.

Por otra parte, un mayor papel asistencial del farmacéutico comunitario, desarrollando servicios profesionales asistenciales en coordinación con el resto de profesionales sanitarios genera también importantes ahorros al sistema sanitario. El seguimiento farmacoterapéutico por los farmacéuticos comunitarios a pacientes mayores, crónicos y polimedicados reduce en más de un 54% los problemas de salud no controlados y en un 59% los ingresos hospitalarios, con los consiguientes ahorros.

Ahí tiene un papel importante la adherencia al tratamiento.

Sí, eso es. Si conseguimos implantar estos servicios, en colaboración con el resto de profesionales sanitarios, seremos capaces de obtener grandes ahorros al sistema sanitario y una mejora muy importante de resultados en salud de nuestros pacientes. Ahí es donde está el gran margen para la mejora.

En su opinión, ¿a qué retos se enfrenta la industria farmacéutica en los próximos años?

La industria tiene la baza de la innovación, la verdadera innovación, no la mejora de lo ya existente. El acceso a esos medicamentos es importante y hay que hacer que lleguen a los pacientes de la manera más ecuánime dentro de todo el Estado. Sin un buen acceso al tratamiento, se pueden provocar otros gastos innecesarios al sistema. La industria tiene que seguir invirtiendo, como ya está haciendo ahora. Me encantaría que hubiera muchas industrias de otros sectores que fuesen como la farmacia, que no se deslocaliza en tiempos de crisis. Sin duda, las autoridades tienen que poner los medios para que esta industria se quede en nuestro país.

¿Cómo ha cambiado el medicamento genérico el trabajo de médicos y farmacéuticos?

A los médicos y farmacéuticos nos ha hecho volver a la universidad porque nosotros siempre hemos estudiado el medicamento como principio activo, la molécula y no las marcas comerciales. Hemos vuelto a hablar de moléculas, de química, de principio activo. Esto es un cambio importante que ha venido marcado por el Ministerio de Sanidad en un trabajo importantísimo del Gobierno y de los farmacéuticos, que han ido educando a la población en el concepto de principio activo. Ahora la población tiene una mejor cultura en el tema del medicamento porque ya no habla de siete nombres distintos sino de paracetamol o ibuprofeno, no de marcas.

En suma, ha cambiado nuestra mentalidad...

El genérico ha cambiado no solo la mentalidad sino que ha venido a quedarse y, además, a ayudar al sistema sanitario a que sea sostenible. Si no fuera por esta política que fuimos capaces de poner en funcionamiento entre todos hace veinte años, en estos momentos el sistema no sería sostenible desde el punto de vista de los fármacos, y nadie duda del papel modulador que ha tenido este elemento para que el país pudiera pagar las necesidades de todos los pacientes. Si el genérico no existiera, lo tendríamos que inventar.

Actualmente, Europa supera en bastante a España en el uso y prescripción de genéricos. ¿Qué podríamos hacer para facilitar una mayor implantación?

Si se cree en los genéricos, como instrumento moderador de los precios, hay que apostar por ellos, y quien tiene que hacerlo en primera instancia es la Administración. A los medicamentos genéricos les ocurre algo similar a lo que le ocurre a la Farmacia Comunitaria, que todo el mundo dice que apuesta por ellos, que tenemos los oídos llenos de buenas palabras, pero cuando llega la hora de la verdad, los apoyos no siempre son tan incondicionales como se dice.

¿Sería partidario de hacer campañas de divulgación, de información?

No creo que sea un problema de concienciación porque la sociedad está muy concienciada sobre el genérico y la prescripción por principio activo, pero son necesarias medidas, más bien, a nivel regulatorio. Desde luego, esto no tiene vuelta atrás, ni el genérico ni la prescripción por principio activo, y veremos que en los próximos años habrá un incremento. Es una tendencia mundial y seguro que no iremos en contra de ella.

Dadas las diferentes formas de gestionar la farmacia en las Comunidades Autónomas, ¿diría que todos los ciudadanos españoles acceden a los tratamientos en condiciones de equidad?

Tenemos un problema de equidad importantísimo entre Comunidades Autónomas y es cada día mayor. Apostamos siempre por la mayor equidad y por tener el mismo sistema en toda España. No puede ser que comunidades limítrofes tengan prestaciones tan diferentes, cuando todos deberíamos acceder exactamente igual en todas las provincias españolas. El sistema tiene que ser el que nos hemos dado en genéricos, es un buen sistema, pero hay particularidades en algunas comunidades que deberían homologarse con el resto del contexto nacional para garantizar la equidad.

¿Cómo valora la adquisición mediante subastas, que suponen la compra de medicamentos fabricados fuera de la UE?

Yo entiendo la globalización y no vamos a poner puertas al campo a estas alturas. Lo que debemos hacer es apostar decididamente por la industria farmacéutica en nuestro país, una industria generadora de empleo, para que seamos exportadores. No digo que no a las fronteras abiertas, por supuesto, pero que sea yo el que exporte y no el que importe.

En su opinión, en estos veinte años de genéricos en nuestras farmacias y botiquines, ¿quién diría que ha sido el principal defensor de esta cultura del genérico?

AESEG, sin duda. Son los que han venido liderando todo este concepto y alrededor de ellos una serie de socios y colaboradores como los farmacéuticos, los medios de comunicación o el propio sistema público, y eso es la suma de muchos esfuerzos que han permitido ver la importancia que ha tenido, tiene y tendrá el genérico. Se han quitado muchos prejuicios interesados desde el principio. Ya estamos en una sociedad mucho más madura, con los farmacéuticos y los médicos también mucho más maduros. Y los ciudadanos piden muchas veces genéricos incluso de cosas que no existen ni existirán nunca, pero eso es el fruto del caldo de cultivo que se ha creado. Este aniversario es importante por eso, por la suma y por el gran trabajo hecho por AESEG.

España llegó tarde a los genéricos. Lo hizo en 1996, cuando el resto de los países de nuestro entorno habían introducido esta opción en los años ochenta. Sin embargo, hemos progresado adecuadamente, pasando de un porcentaje del 12% sobre los medicamentos dispensados hasta el 50% de hoy. Llegamos tarde, sí, pero nos pusimos rápidamente al día gracias a que los genéricos enseguida demostraron la misma confianza, la misma autenticidad y validez que el medicamento innovador o de marca. Hoy en día, el medicamento genérico es sinónimo de garantía y sostenibilidad.

Pero además, hay que recordar que el 70% de los genéricos que se dispensan en nuestro país están fabricados en España, que exporta estos fármacos en cantidades muy elevadas al resto del mundo, lo que tiene un reflejo indudable en el empleo y en el producto interior bruto (PIB) de nuestro país. Estas buenas cifras, sin embargo, no suponen que el sector esté a salvo de amenazas, como las subastas, con las que determinadas comunidades autónomas adquieren, a un hipotético menor coste, medicamentos genéricos elaborados en laboratorios deslocalizados, ubicados en países en vías de desarrollo. Esto provoca, primero, problemas de desabastecimiento serios que impiden a los ciudadanos acceder a la medicación en condiciones de equidad; y segundo, un problema de desconfianza que no tenemos con los medicamentos fabricados en España. Yo he visto las fábricas, las líneas de producción; he visto al personal perfectamente cualificado que trabaja en las fábricas españolas de genéricos, y eso me da la mayor confianza y credibilidad.

Desde el Gobierno, son ya más de cuatro años durante los cuales se han tomado medidas para conseguir la sostenibilidad del magnífico sistema público sanitario de nuestro país, y en esa política, los genéricos están resultando un factor clave al garantizar un ahorro de mil millones de euros anuales a las arcas públicas. El siguiente reto será lograr que los tratamientos con fármacos biosimilares, aún más efectivos y personalizados, sean también más accesibles en un futuro próximo, de la misma manera que ya sucedió hace veinte años con los genéricos.

No creemos que sean necesarias campañas publicitarias para promover el uso de genéricos o, en su momento, los biosimilares. La campaña se hace sola gracias a la enorme confianza y garantía que ofrecen a facultativos y pacientes estos fármacos que llevan con nosotros ya dos décadas y que tanto han contribuido a garantizar la sostenibilidad de uno de los mejores sistemas públicos de salud del mundo.

Hablar del futuro de un sector como el farmacéutico, incluido el de los genéricos, es hablar de fusiones debido sobre todo a la falta de presupuestos en el sector público en toda Europa, no solo en España. El sistema no puede pagar determinados medicamentos y tiene que priorizar a qué dedica el gasto. Esto va a pasar con medicamentos innovadores que van a salir dentro de cuatro o cinco años, y ha pasado ya con algunos fármacos como los anticoagulantes orales, con los medicamentos para la hepatitis C, productos contra el cáncer, medicamentos biológicos, etc. La industria va a tener que acompasarse a un sistema que no puede pagar toda la innovación, y va a tener que acometer fusiones para ganar en eficiencia como ya está ocurriendo en alimentación. Es lo que explica la compra de Monsanto por parte de Bayer, por ejemplo.

Otra tendencia a tener en cuenta por parte de la industria será la de seleccionar y priorizar qué moléculas hay que investigar, y qué nichos de mercado permiten ganar competitividad. Hay enfermedades para las que la administración no tendrá más remedio que comprar el fármaco innovador, y ese es el gran reto de la industria farmacéutica: saber cuáles van a ser.

Sin embargo, esto no quiere decir que sea una industria en crisis, o no especialmente. Más bien, lo que está en crisis es un modelo de prestaciones sanitarias que no da para más, y a cuyas limitaciones tendrán que acomodarse las industrias del sector farmacéutico. Un sector que, por otro lado, tiene muchas cosas buenas que imitar y cuyas características y soluciones deberían ser estudiadas por otros.

España, sin embargo, tiene un problema de desarrollo industrial muy importante, de modelo de país en lo económico, y la industria farmacéutica es, a mi juicio, un modelo perfecto de la nueva España que queremos desde el punto de vista económico. Si se pudiera incentivar a la industria que no deslocaliza, que crea empleo en nuestro territorio y que invierte y produce en nuestro país, evitaríamos cosas como las subastas, en las cuales el primer criterio para la compra de medicamentos genéricos es el precio, con un más que discutible impacto real en el ahorro, y la adquisición de fármacos que se fabrican en países con menos nivel de desarrollo. Me pregunto cómo se sentirán las empresas de genéricos que trabajan aquí, con personal y procedimientos europeos, cuando ven las subastas. Muchos laboratorios han invertido en España y crean empleo aquí, y necesitan apoyo o por lo menos que no se les perjudique, o terminarán yéndose a crear empleo y riqueza a otros países.

En este aspecto, el Ministerio de Sanidad tiene que ejercer el liderazgo en la prescripción de genéricos para lograr que España no sea un conglomerado de 17 islas sanitarias. El genérico trata con eficacia y garantía a los pacientes a menor precio, y el futuro de los medicamentos va por ahí nos guste o no.

El éxito de la industria del genérico es, por tanto, el nuestro, y ahí también debemos valorar el esfuerzo de su patronal, que se ha movido muy bien pese a ser más pequeña que la de los medicamentos innovadores. Ha sabido aproximarse a los medios, adelantándose incluso a sus necesidades, y acercándose con ello a la sociedad. Ha sabido contestar a las preguntas que hace veinte años no sabíamos responder y esa es una labor que ya quisieran saber hacer igual otras patronales.

Todo esto es especialmente importante en un país cuyo sistema de salud tiene un enorme problema de sostenibilidad del que el público no es consciente aún. Con una población envejecida que llega al médico con más patologías crónicas. Con una sanidad afectada por una importante agonía de recursos y un sistema que no elimina ineficiencias y departamentos duplicados, que no premia el esfuerzo sino que generaliza la indolencia de sus trabajadores. España no puede seguir así y aumentar el gasto sanitario por la vía de subir los impuestos porque los ciudadanos ya no pueden más. Debemos lograr mejorar en eficiencia y apostar por priorizar necesidades porque con el actual nivel de gasto, unos mil euros por habitante y año, no podemos mantener nuestro sistema sanitario.

En la última década hemos asistido a una transformación radical del mercado farmacéutico español. Años de transición, en los que hemos visto cambiar los factores que marcan su evolución afectada por los cambios regulatorios y las condiciones del entorno.

El proceso es similar al de muchos otros mercados europeos, eso sí, más rápido y mucho más intenso. Al contrario de lo que ocurrió en otros países desarrollados, la preocupación por la contención del gasto farmacéutico no llegó hasta que la necesidad de la crisis financiera hizo patente una dinámica que ya no era sostenible. Y para entonces estábamos ya en 2009.

Los genéricos habían nacido en España trece años antes. Sin embargo, la cuota de penetración no superaba el 15% del segmento de prescripción y no existía un marco regulatorio que, a nivel nacional, apoyara la utilización de dicha opción.

Fueron las comunidades autónomas las que, en un proceso de identificación de alternativas que aliviaran la factura farmacéutica, pusieron en marcha diferentes modelos que promovían la prescripción y/o dispensación de una opción de menor precio frente al producto original, los genéricos. Entonces aún eran un 25% más caros que en nuestro entorno europeo.

Y llegó 2010. Los cambios regulatorios fueron constantes entre abril de 2010 y septiembre de 2011; se combinaron medidas enfocadas a reducir el precio medio de la unidad financiada impulsando las opciones genéricas, cuyo precio bajó un 25% para situarse incluso por debajo de la media europea.

Además, entre 2008 y 2010 se concentraban las pérdidas de patente de los que habían sido los grandes blockbusters de la primera década del siglo XXI.

En un marco regulatorio más favorable, y con un nicho accesible mayor que hasta entonces, el segmento de genéricos fue ganando peso, creció un 40% y alcanzó una penetración del 33% en los últimos meses de 2011. Vimos cambiar el modelo de penetración de genéricos. En el primer año después de la pérdida de patente, los genéricos lanzados entre 2010 y 2011 alcanzaron un 45% de penetración en la molécula de referencia. En los cuatro primeros meses se alcanzaban cotas del 20%, superiores a las que los genéricos anteriores habían conseguido alcanzar en todo su periodo de comercialización.

Pero tras la aplicación del RD 09/2011, y a pesar del RD 16/2012, se rompe la tendencia de aceleración del segmento de genéricos y el modelo de penetración se estabiliza y se modula en función de las condiciones de cada molécula. Los genéricos que se lanzan al mercado desde 2012 alcanzan su cota de introducción en solo cuatro meses, pero a partir de ahí la mantienen en niveles inferiores a los máximos observados en 2010 y 2011. A diferencia de lo que ocurría un año antes, los genéricos redujeron drásticamente la tasa de crecimiento hasta un 10% en 2012.

La desaceleración no es solo resultado del modelo en el que los productos genéricos compiten con las marcas originales. El RD 16/2012 también trae consigo la implantación del copago desde julio de 2012. Por primera vez, las medidas afectaban al volumen, al número de unidades dispensadas y no solo al precio medio de las mismas. La implantación del copago disminuyó en veintidós puntos el crecimiento en unidades del mercado de genéricos reembolsado.

Un año después de la puesta en marcha del copago, los genéricos recuperaron el 20% de crecimiento en la segunda mitad de 2013, pero mantuvieron su nivel de penetración en torno al 38% de las unidades.

En 2014, 2015 y 2016 la penetración de genéricos se estabiliza en el 40% en unidades. Sin cambios relevantes en el marco regulatorio, las pérdidas de patentes mantienen el mercado de genéricos en crecimientos positivos; el crecimiento del segmento se ve afectado por la disminución de moléculas en dicha situación.

En los próximos años, la expiración de patente de productos concentra un potencial de mercado que sigue reduciéndose y el futuro vendrá marcado por los cambios en la normativa vigente y por la medida en que los agentes del sector encuentren un modelo razonable de financiar la innovación y hacer sostenible el crecimiento del mercado farmacéutico.

Asistimos a la celebración de los veinte años desde que los pacientes comenzaron a recibir la prescripción y dispensación de medicamentos genéricos. No es hora de entrar en las características de eficacia y seguridad de los mismos, aspectos que, al día de hoy, no despiertan duda alguna.

La aproximación del paciente a los medicamentos genéricos es doble: una desde la perspectiva de la respuesta a su necesidad personal. Esto es, a recibir la prescripción y dispensación del medicamento adecuado para tratar su patología. En este sentido, los medicamentos dan sobrada respuesta, ya que se trata de medicamentos de eficacia y seguridad garantizada. Primera certeza.

La segunda aproximación es como ciudadano y su papel como actor importante del Sistema Nacional de Salud, en lo que a sostenibilidad y defensa del modelo actual supone. Los medicamentos genéricos son un factor clave en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Incorpora ahorros que permiten de facto poder orientar las políticas de gasto hacia otros objetivos relacionados con la innovación. A su vez, la aparición de medicamentos genéricos ha conllevado, aunque ese no fuera su objetivo inicial, una reducción del precio de los medicamentos originales, que han buscado así acomodo ante las decisiones de dispensación por principio activo, entre otras razones. Más ahorros para el sistema. Segunda certeza.

Conviene a mi juicio, además, valorar otros aspectos relacionados con la prescripción y dispensación de los medicamentos genéricos. El paciente ha sido clave en la introducción de los mismos en nuestro país. Frente a resistencias heredadas del “marquismo”, su relación de confianza en el médico y en el farmacéutico ha permitido que este medicamento se haya instalado en la “cultura sanitaria” de todos los usuarios del sistema. Barrera que no es menor. Tercera certeza.

Sin embargo, a la luz de los datos aportados por el propio sector, la evolución del mercado de genéricos dista mucho de los objetivos perseguidos. Apenas se ha llegado a un 40% en volumen de unidades, lejos del 60% de otros países. Conviene pues preguntarse qué ocurre en España y qué debe cambiarse. ¿Se está haciendo todo lo necesario para propiciar un incremento de la cuota de los genéricos? Primera duda.

Aspecto también relevante, y aunque derivado de la propia estructura territorial del Estado, es la autonomía de los distintos servicios de salud territoriales, donde las políticas de gestión del medicamento son muy dispares, como revelan las políticas de selección de medicamentos (subastas) o prescripciones por principio activo. ¿Debería unificarse a nivel nacional las directrices en lugar de la disparidad actual? Segunda duda.

En un entorno de crisis económica o de incertidumbres en torno a la sostenibilidad, las autoridades sanitarias han ido incorporando aportaciones de los usuarios y pacientes, la última y más controvertida es la del copago por parte de pensionistas. A pesar de ello, parece conveniente que las políticas del medicamento en general y las del genérico en particular debieran enmarcarse en los acuerdos y pactos de estabilidad, lo que daría argumentos para tranquilizar a los pacientes y recuperar el terreno perdido en esta materia. ¿O las únicas medidas de sostenibilidad son incrementar las aportaciones de los pacientes? Tercera duda.

Como conclusión final, superadas las dudas sobre eficacia y seguridad, se hace necesario apostar por los medicamentos genéricos, por cuanto “democratizan” el acceso al medicamento y generan ahorros necesarios.

Asistimos a una creciente demanda de medicamentos derivada de más pacientes que viven más tiempo, de la cronicidad en muchas enfermedades, del desarrollo de nuevos tratamientos y nuevas tecnologías que cuestan más. Suponemos pues, como indican los expertos, que habrá un incremento del gasto farmacéutico en los próximos años, sembrando dudas entre los usuarios y pacientes del Sistema Nacional de Salud.

La VI Conferencia de Presidentes Autonómicos, celebrada el 17 enero de 2017, ha abierto puertas hacia un nuevo modelo de financiación de la sanidad y dentro de ella de la política del medicamento. ¿Certeza o duda? Lo veremos.